2019年に企業における障害者の法定雇用率は2.2%に引き上げられた。2021年3月からは2.3%への引き上げが予定されている。障害者が働き、自立していくことは社会全体の課題でもある。

「障害者雇用を、成功させる。」というミッションのもと、社会課題に立ち向かっているのがパーソルチャレンジ株式会社だ。障害のある社員の活躍と生産性向上を目指す実証実験において、AIソリューションである「領収書Robota」を導入した。テクノロジーを活用することで障害者の働き方が変わるのだろうか。どのような未来を描いているのかをパーソルチャレンジ株式会社エンプロイメント・イノベーション本部受託サービス第二事業部ゼネラルマネジャー野原 斗夢氏とパーソルイノベーション株式会社イノベーション推進本部Marketing and Development島田 昌和氏にお聞きした。

AI導入の目的は課題を解決するだけではない、障害者とともに働くミライを描いた実証実験

パーソルグループの特例子会社であるパーソルチャレンジ株式会社は、「障害者雇用の成功」を目指し、障害者に対する事業として、就職支援から就職後の職場定着支援を行う雇用支援事業、求人紹介を行う人材紹介事業、パーソルグループの特例子会社として、グループ各社の業務を受託し事業運営を行う受託サービス事業を行っている。従業員数は2020年4月時点で740名、そのうち、障害のある社員は409名在籍している。

パーソルチャレンジで受託サービス事業を担当している野原氏は経理業務のアウトソーシング業務の課題を次のような説明する。

「良い評価をされる場合は、“丁寧に一つ一つ細かく正確にやってくれています”というようなお褒めの言葉をいただきます。一方で、それを数多くできているかというと、短納期の業務依頼には対応しきれないような課題がありました。」(野原氏)

経理業務は締め日が決まっていて、短い期間で数多くの処理を求められ、なかなか難しいこともあるそうだ。同社がAIの推進を急いだ背景には、経理業務ならではの、短期での納品に対応するという課題がある。

とは言え、ただ課題を解決するだけの目的でAI導入を考えているわけではない。課題の解決はもちろん、障害者の未来、会社の未来を考えてAI導入の検討を始めたのだ。

「障害者が健常者と同じくらいの戦力になるためにどうすればいいか。テクノロジーを使うことによって、障害者手帳をお持ちの方も、健常者の方と同じくらいのパフォーマンスを発揮することを目指したいと考えました。」(野原氏)

また、ペーパーレスの動きもある。近年のペーパーレスの目的は、意思決定やスピードを含む競争力強化へと変化している。紙を多く扱う同社も、企業としての成長を考える上で、データをしっかり取り扱えるようにこの動きに対応していく必要があると考えていると話す。

今回のAIソリューション「領収書Robota」は、障害というハンディをAIというテクノロジーを使うことによって補うことができるか試みる、新しいチャレンジでもある。同社ではパーソルイノベーション株式会社の協力を得て、領収書Robotaを導入して実証実験を開始している。

読み取り精度とAPI連携のしやすさが決め手

2020年6月に野原氏はパーソルイノベーション株式会社の島田氏にあるソリューション導入の要望を提出した。それに対し、パーソルイノベーション株式会社の島田氏は即座にその導入手続きを開始した。それが「領収書Robota」だ。島田氏が領収書Robotaを選択した理由は、大きく2つあるという。

まずは、使用面における優位性だ。領収書Robotaの読み取り精度とAPI連携のしやすさを高く評価した。

「AIOCR系の他プロダクトと比較した場合に、手書きを含めた領収書の読み取りができるというのは非常に大きい差別化要因になっていると思います。読み取り精度も非常に高いと感じました。あと、開発がとてもしやすかったですね。プロトタイプは1〜2日でできてしまったので、非常に使いやすかったです。」(島田氏)

もう一つのポイントは障害者のへの思いを“共感できるパートナー”だったことだと島田氏は説明する。

「私たちは、人のパートナー的な立ち位置としてのAI、というのを志向して開発をしていました。ファーストアカウンティングの協力で、障害者の方の業務処理の能力を一気に健常者の水準以上に高めることができることを、今回の実証実験を通じて確認できています。」(島田氏)

2020年10〜12月までの間で正式に実証実験を行い効果検証に成功した。

マニュアルがあったからスムーズな導入が可能に、現場と一緒に作り上げたプロジェクト

パーソルチャレンジ社の業務フローや扱っているデータを確認した上で、AIを業務の工程に当てはめながら、AIやUI(ユーザーインターフェース)の仕様を設計していった。そして、実際に導入して問題点があれば、すぐさまUIを作りかえることを繰り返した。

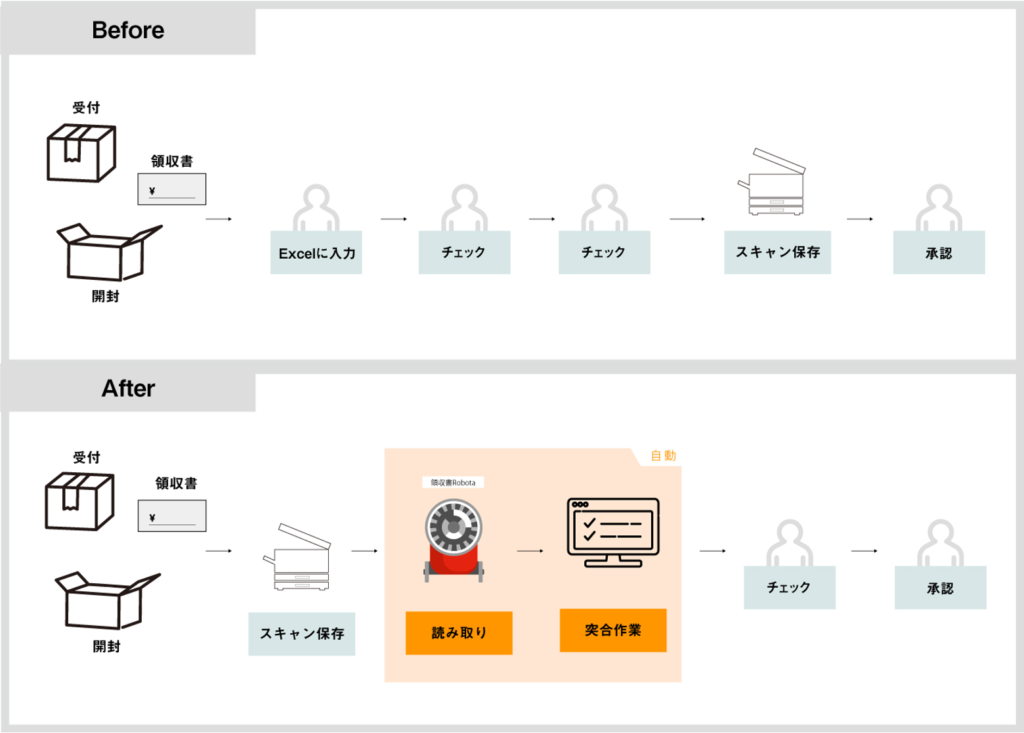

今回、「領収書Robota」の導入プロジェクトによって、デジタル化された作業は、領収書(原本)の内容と経費申請された内容の突合業務と入力業務だ。

スムーズに選定から開発、さらには実証実験までたどり着いたのには、マニュアルの存在が大きかったと話す。

「精緻な業務設計とマニュアル化が進んでいた、というところが非常に大きなポイントでした。」(島田氏)

「マニュアルをしっかり作り、誰でも同じようなアウトプットができるような状態にしておくことは、従来よりパーソルチャレンジが非常に大事にしてきたことです。それが新しいテクノロジーを業務に組み込むに活かされました。この経験は、今までの試行錯誤が間違ってなかったってことの証明ですし、これから大きく変化していくことに十分耐えられるという自信に繋がりました。」(野原氏)

パーソルチャレンジではパーソルグループおよそ35社分の経理承認業務を一手に担っている。コロナで減ってはいるが、およそ3,000〜4,000件の業務を毎月処理しているという。

領収書Robotaの導入と突合業務のデジタル化により、業務フローは下記のように変わった。

工数削減を実感する効果として、大きく以下の2つが挙げられると話す。

1.受付票を作る必要がなくなった

2.経費精算のシステムのデータとAIが読み取った領収書の内容をシステムが自動で突合することで不一致は瞬時にわかるようになった

これらのことにより、経理業務は大幅に工数が削減された。

業務の効率化を達成した理由にはマニュアル以外にも、プロジェクト取組みへの考え方も大きく影響している。

「個々の事情を議論し始めると、どうしても全体像を維持する方向に話が傾いてしまい、現状維持という結論になってしまいます。そうではなくて、各論を切り離し、業務をパーツ化して検討する必要があります。そのパーツ化した業務の中で、どれだけ効率化ができるのかを考えて、みんなでプロジェクトに対して判断を下していくことがポイントになります。」(島田氏)

業務設計とマニュアル化が進んでいたこと、業務フローをパーツごとに最適化できたこと、これらに加えて、現場で業務を行う障害者の方も意見を出し合ったこと、以上3点が成功の鍵になったと語った。

今、AIに対して語られている文脈に対する挑戦

「現状、展開はまだ一部にとどまっているので、これからしっかりと、現在請け負っている会社さん全てにおいて適用していきたいです。また、処理能力が高まることで紙を扱うための出社自体が減れば、より在宅の比率が高まると思います。これはコロナ禍において、感染リスクの不安を軽減することにもつながると考えています。」(野原氏)

さらに自社内の運用だけでなく、同じようなシステムを利用したいと考えている他社さんへの導入も行う予定だ。複雑な承認フローを採用しているようなケースですと、現場の事情で導入が難しいかもしれないが、その事情を乗り越えて、局所的な業務の組み合わせと捉えられるようになれば、どの会社でも汎用性を持って対応できると考えているという。

「障害者の仕事を創出するコンサルティング事業を行っています。他社さんで就業している障害のある方が同じような仕事ができるように提供していくことも行う予定です。より多くの障害のある方が健常者と同じようなパフォーマンスで、さらには、より高いパフォーマンスを発揮できるように、どんどん展開していってほしいと思っています。」(野原氏)

最後に開発を担当しプロジェクトを推進した島田氏は今後のテクノロジーのあり方を語った。

「最先端テクノロジーで、障害者雇用のイメージを変えたいと思っています。最先端のテクノロジーが障害者に寄り添い、彼らを支援することで、例えばパートさんやアルバイトさんの仕事、場合によっては経理の方が行っている高度な専門的な業務をできるようになるのではないかと考えています。障害者でも健常者以上のパフォーマンスが出せるということをしっかり訴求できるようにしていきたいです。これはAIに対する、今、語られている文脈に対する挑戦だと僕は思っています。」(島田さん)